双極性障害における「混合状態」とは、躁状態とうつ状態の症状が同時に現れる時期を指します。

気分が高揚して落ち着かない一方で強い落ち込みを感じるなど、相反する症状が同時に起きるため、本人にとって非常に辛い状況となります。

特に「イライラが止まらない」「気持ちをコントロールできない」といった症状は日常生活や人間関係に大きな影響を及ぼしやすく、支える家族や周囲も対応に困ることが少なくありません。

本記事では「双極性障害 混合状態 過ごし方」「双極性障害 混合状態 辛い」「双極性障害 混合状態 イライラする期間」といった疑問に答えながら、症状の特徴や適切なセルフケア、周囲のサポート方法を解説します。

正しい理解と過ごし方の工夫を知ることで、本人の辛さを和らげると同時に、支える側の負担を減らし、より安心して向き合うことができます。

心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。

双極性障害における混合状態とは?

双極性障害の混合状態とは、躁状態の症状とうつ状態の症状が同時に現れる特殊な状態を指します。

「気分が高揚しているのに絶望感も強い」「行動したい衝動があるのに疲れ果てている」といった相反する症状が入り混じるため、本人にとっても非常に混乱しやすいのが特徴です。

混合状態は再発リスクや自傷念慮が高まる時期とも言われており、適切な理解とサポートが欠かせません。

- 躁状態とうつ状態が同時に現れる特徴

- 混合状態が辛いと感じやすい理由

- イライラ・不安・衝動性が強まる背景

ここからは、それぞれの特徴を詳しく見ていきます。

躁状態とうつ状態が同時に現れる特徴

通常の双極性障害では、躁状態とうつ状態は交互に現れることが多いですが、混合状態では両方の症状が重なって出現します。

例えば「気分が高揚して眠れないのに気持ちは落ち込んでいる」「活動意欲は強いが同時に自責感が強い」といった矛盾した症状が同時に存在します。

そのため本人は混乱しやすく、周囲からも理解されにくい状態になりがちです。

行動面でも衝動的な行為や攻撃性が高まりやすいため、生活や人間関係に大きな影響を及ぼすことがあります。

混合状態は診断・治療が難しいケースも多く、医療的サポートが重要になります。

混合状態が辛いと感じやすい理由

混合状態が特に辛いとされるのは、躁と抑うつの両方の苦しさを同時に抱えるからです。

躁の「落ち着かず衝動的に動きたい気持ち」と、うつの「何もしたくない無気力感」がぶつかり合うため、強い焦燥感や自己否定に襲われやすくなります。

また、気分が高揚しているために眠れず、体力が奪われる一方で精神的には深い疲弊を感じます。

「なぜこんな状態なのか分からない」「どうすれば楽になれるのか分からない」といった理解されにくい孤独感も辛さを増幅させる要因です。

結果として、自傷衝動や希死念慮につながるリスクも高くなるため、早めの対応が欠かせません。

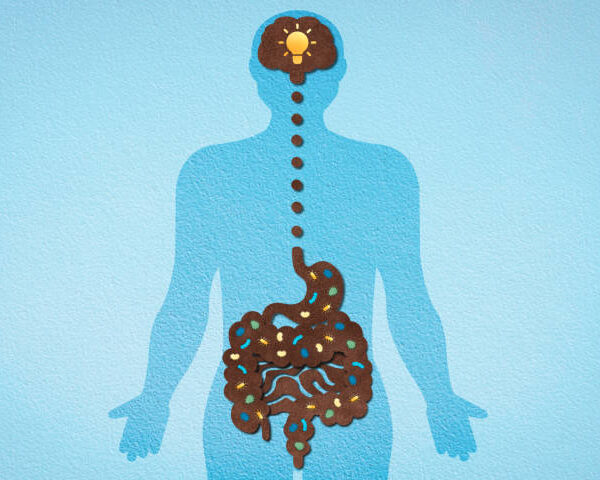

イライラ・不安・衝動性が強まる背景

混合状態ではイライラや不安、衝動性が強まる傾向があります。

これは、躁によるエネルギー過多と、うつによる否定的な感情が同時に働くことで、感情のコントロールが難しくなるためです。

周囲の些細な言葉や出来事に過敏に反応し、攻撃的になったり人間関係のトラブルを招くこともあります。

さらに、不眠や過活動による脳の疲労が加わり、感情の起伏が一層激しくなります。

イライラや不安が続く期間は数日から数週間に及ぶこともあり、本人も周囲も消耗しやすいのが特徴です。

こうした背景を理解し、感情に振り回されず見守る姿勢が周囲には求められます。

混合状態でよく見られる症状

双極性障害の混合状態では、躁状態とうつ状態の症状が入り混じるため、通常の躁やうつとは異なる独特の症状が出やすくなります。

その結果、本人は大きな混乱と苦痛を抱え、周囲も対応に戸惑いやすいのが特徴です。

ここでは、混合状態で特によく見られる代表的な症状を解説します。

- 強い焦燥感と落ち込みの同時出現

- 睡眠障害や疲労感

- イライラや攻撃性が続く期間

- 自傷衝動や希死念慮への注意点

これらを理解することで、本人の危険な兆候を早めに察知し、適切なサポートや医療につなげることができます。

強い焦燥感と落ち込みの同時出現

混合状態の最大の特徴は、強い焦燥感と深い落ち込みが同時に現れることです。

「何かをしなければと焦るのに、体も心も動かない」「気分は高ぶっているのに自己否定感が強い」といった矛盾した感覚に苦しみます。

このギャップが大きな精神的負担となり、本人は自分をコントロールできない感覚に襲われやすくなります。

結果として強い不安感や無力感に苛まれ、「どうしていいか分からない」という混乱に陥ることが少なくありません。

周囲がこの特徴を理解していることは、本人を責めず寄り添う第一歩となります。

睡眠障害や疲労感

混合状態では不眠と過活動が重なりやすく、慢性的な疲労が強く出ます。

躁状態に近いエネルギーで夜眠れずに活動してしまう一方で、心は抑うつ的に沈み込み、休まらない状態が続きます。

これにより体力が消耗し、日常生活に支障をきたすことが多くなります。

また、眠れないことでイライラや不安感が増幅し、さらに悪循環に陥ることもあります。

睡眠障害は混合状態を悪化させる要因となるため、医師に相談して治療的なアプローチを受けることが重要です。

イライラや攻撃性が続く期間

混合状態では、イライラや攻撃性が顕著に出ることが多いです。

本人は自分でも抑えられない怒りや苛立ちを感じ、周囲の小さな言葉や態度に敏感に反応してしまいます。

その結果、家族や友人、職場の人間関係にトラブルを起こすこともあります。

こうした状態は数日で収まることもあれば、数週間続くケースもあり、本人も周囲も大きなストレスを抱えます。

イライラが続く期間は個人差がありますが、強いときには早めに医療機関を受診することが勧められます。

自傷衝動や希死念慮への注意点

混合状態では、自傷衝動や希死念慮が強く出る危険性があります。

躁の衝動性と、うつの絶望感が同時に作用するため、実際に自傷行為や自殺企図に至るリスクが高いとされています。

「死にたい」「消えてしまいたい」といった発言が見られるときは軽視せず、すぐに医師や支援窓口につなげることが必要です。

また、危険を感じたときは一人にせず、家族や周囲が安全を確保することが大切です。

この兆候に早く気づくことが、命を守るための重要なポイントになります。

混合状態が「辛い」と感じるときの心理と行動

双極性障害の混合状態は、躁とうつの両方の症状が重なるため、本人にとって極めて辛い時期となります。

気分や行動の矛盾から自分を見失いやすく、周囲にも理解されにくいことで孤立感が強まりやすいのが特徴です。

ここでは、混合状態を「辛い」と感じる典型的な心理や行動について整理します。

- 気持ちがコントロールできない苦しさ

- 周囲に理解されにくい孤独感

- 症状が長引くことへの不安

本人がどのような心理状態にあるのかを理解することで、適切なサポートや声かけにつなげることができます。

気持ちがコントロールできない苦しさ

混合状態では、自分の気持ちをコントロールできない苦しさが最も大きな特徴です。

「焦って何かをしたい」という衝動と「体が動かない・やる気が出ない」という抑うつ的な感覚が同時に存在するため、強い矛盾に苦しみます。

このコントロールできなさは、本人にとって「自分が壊れていくのではないか」という恐怖を伴うこともあります。

その結果、無理に行動しようとして疲れ果てたり、逆に無気力のまま自責感に陥るなど、悪循環に陥りやすくなります。

こうした苦しさは、外からは理解されにくいですが、本人にとっては深刻な苦悩です。

周囲に理解されにくい孤独感

混合状態は一見すると「元気そうに見えるのに落ち込んでいる」「話しているのに楽しそうではない」といった矛盾した様子に見えることがあります。

そのため、周囲から「わがままではないか」「気持ちの問題だ」と誤解されやすく、本人は理解されにくい孤独感を強く抱きます。

「誰もわかってくれない」「自分だけが異常なのではないか」という思いが強まり、孤立感や自己否定感が増幅してしまいます。

孤独感は抑うつを悪化させる要因となり、結果的に混合状態を長引かせてしまうこともあります。

そのため、周囲が病気の特性を理解し、共感的に接することが重要です。

症状が長引くことへの不安

混合状態は数日で収まることもあれば、数週間以上続くケースもあります。

本人にとって「いつまで続くのか分からない」「また繰り返すのでは」という不安は大きなストレス要因です。

特に、症状が長引くと仕事や学業、人間関係に支障が出るため、「社会から取り残されてしまうのでは」という恐怖に結びつくこともあります。

この不安感は、焦りや希死念慮を強める要因になるため注意が必要です。

症状の長期化に対しては、医師のサポートを受けながらセルフケアを取り入れ、回復を待つ姿勢が重要になります。

混合状態の「イライラする期間」とその特徴

双極性障害の混合状態では、躁とうつの両方の要素が重なることで、強いイライラが生じやすくなります。

このイライラは一時的な気分の変化ではなく、本人にとってもコントロールが難しく、生活や人間関係に大きな影響を与えます。

ここでは「イライラする期間の長さ」「周囲との関係への影響」「セルフケアによる軽減方法」について解説します。

- 数日〜数週間続くケースが多い

- 周囲との人間関係にトラブルを起こしやすい

- イライラを軽減するセルフケアの工夫

イライラの背景と対処法を理解することで、本人も周囲もより冷静に向き合うことが可能になります。

数日〜数週間続くケースが多い

混合状態でのイライラは、数日で収まることもあれば、数週間続く場合もあります。

個人差が大きく、症状の強さや生活環境、治療の状況によって持続期間は異なります。

短期間で落ち着く場合でも、その間に本人や周囲が大きなストレスを感じることが少なくありません。

また、数週間続くと生活や仕事、人間関係に深刻な影響を及ぼすため、適切な治療やサポートが不可欠です。

イライラが長引くと感じた場合には、早めに医師へ相談し、薬の調整や心理的支援を受けることが望まれます。

周囲との人間関係にトラブルを起こしやすい

混合状態のイライラは、人間関係のトラブルにつながりやすいのも特徴です。

本人は自分でも感情を抑えられず、些細なことに過敏に反応してしまうことがあります。

その結果、家族や恋人、職場の同僚に対して怒りをぶつけてしまい、後から強い自己嫌悪に陥るケースも少なくありません。

周囲も「どう対応していいのか分からない」と戸惑い、関係が悪化することがあります。

イライラが症状の一部であると理解し、感情的に反応せず受け流す姿勢がトラブル回避には有効です。

イライラを軽減するセルフケアの工夫

混合状態のイライラを完全に抑えるのは難しいですが、セルフケアで軽減することは可能です。

深呼吸やストレッチ、マインドフルネスなどで心身を落ち着ける習慣を取り入れると効果的です。

また、日記やアプリを活用して「どんな時にイライラが強まるか」を記録することで、パターンを把握しやすくなります。

カフェインやアルコールなど刺激物を控えることも、イライラの悪化防止に役立ちます。

セルフケアを習慣化することで、症状の波に振り回されにくくなり、生活の安定にもつながります。

混合状態での過ごし方(セルフケア)

双極性障害の混合状態は、躁と抑うつの両方の症状が重なるため、日常生活が大きく乱れやすい時期です。

この時期を少しでも安定して過ごすためには、セルフケアの工夫が欠かせません。

ここでは「生活リズムを整える」「心を落ち着ける」「気分を記録する」「刺激物を避ける」といった具体的な過ごし方を紹介します。

- 睡眠・食事・運動など生活リズムを整える

- 深呼吸やマインドフルネスで気持ちを落ち着ける

- 日記やアプリで気分の変化を記録する

- アルコールや刺激物を避ける

これらの工夫を取り入れることで、混合状態の辛さを和らげ、回復への一歩につなげることができます。

睡眠・食事・運動など生活リズムを整える

混合状態では睡眠リズムの乱れが特に顕著です。

躁の影響で眠れなくなったり、うつの影響で過眠になるなど、安定した生活を送ることが難しくなります。

意識的に決まった時間に就寝・起床する、栄養バランスの取れた食事を心がける、軽い運動を取り入れるといった基本的な生活習慣を守ることが重要です。

生活リズムを整えることは自律神経の安定につながり、気分の波を緩やかにする効果があります。

小さな習慣の積み重ねが、混合状態を乗り越える大きな支えになります。

深呼吸やマインドフルネスで気持ちを落ち着ける

混合状態ではイライラや不安が強まり、感情を抑えにくくなります。

このときに役立つのが、深呼吸やマインドフルネスといったセルフケアです。

深くゆっくりと呼吸を繰り返すことで、自律神経が整い、心拍や緊張が落ち着きやすくなります。

また、マインドフルネス瞑想を取り入れることで「今この瞬間」に意識を向け、感情に流されにくくなります。

数分からでも実践できるため、日常生活に取り入れやすいのもメリットです。

日記やアプリで気分の変化を記録する

混合状態では気分の変化が激しいため、自分でも把握が難しいことがあります。

そこで有効なのが、日記やスマホアプリを使った記録です。

「今日はイライラが強かった」「よく眠れなかった」といった簡単なメモを残すだけでも、症状の傾向を振り返る手がかりになります。

記録は診察時に医師に伝える際にも役立ち、治療方針の調整にもつながります。

自分の状態を「見える化」することは、不安の軽減にも効果があります。

アルコールや刺激物を避ける

混合状態でのアルコールやカフェインの摂取は、症状を悪化させるリスクがあります。

アルコールは一時的に気持ちを和らげるように感じても、睡眠の質を下げたり気分の波を強める要因となります。

カフェインも神経を刺激し、イライラや不眠を悪化させる可能性があります。

症状が強い時期には、アルコールや刺激物をできるだけ避け、代わりにハーブティーやノンカフェイン飲料を取り入れると安心です。

体に優しい選択を心がけることが、安定した過ごし方につながります。

周囲ができるサポート

双極性障害の混合状態は、本人にとって非常に辛く不安定な時期であり、支える周囲の対応が重要になります。

しかし「どう接すればいいのか分からない」と悩む家族や友人も少なくありません。

ここでは、周囲ができる基本的なサポートの方法を解説します。

- 否定せずに話を聞く

- イライラを受け流し、感情的に反応しない

- 医療機関・相談窓口につなげるサポート

これらを意識することで、本人に安心感を与えつつ、悪化を防ぐことが可能になります。

否定せずに話を聞く

混合状態にある本人は、気分の揺れや矛盾した発言を繰り返すことがあります。

そのときに「そんなことを言うのはおかしい」「考えすぎだ」と否定してしまうと、本人はさらに孤立感を深めてしまいます。

大切なのは、否定せずに話を聞き、感情を受け止める姿勢です。

共感的に「そう感じているんだね」「辛い気持ちがあるんだね」と伝えるだけで、本人は安心感を得やすくなります。

解決策を提示するよりも、まずは安全に気持ちを吐き出せる環境を作ることが支えにつながります。

イライラを受け流し、感情的に反応しない

混合状態では、イライラや攻撃的な言動が出やすくなります。

周囲が感情的に反応すると、衝突が大きくなり本人も自己嫌悪に陥るリスクがあります。

そのため「相手の感情に巻き込まれない」意識を持つことが大切です。

一時的な症状であることを理解し、受け流す姿勢を取ることで、余計なトラブルを避けられます。

どうしても受け止めきれないときは、距離を置いて休むこともサポートの一部と考えて良いでしょう。

医療機関・相談窓口につなげるサポート

混合状態は自傷衝動や希死念慮のリスクが高まるため、早めに医療的なサポートを受けることが重要です。

本人が受診に抵抗を感じている場合でも、「一緒に行こう」と寄り添うことでハードルを下げられます。

また、緊急性が高いときは迷わず救急外来や専門機関に連絡することが必要です。

公的な相談窓口(例:いのちの電話、地域の保健センター)を紹介し、安心できる支援先を増やすことも効果的です。

「一人ではない」と伝えるサポートが、本人の安全と回復につながります。

医師に相談すべきタイミング

双極性障害の混合状態は、本人の力だけで乗り越えるのが難しいケースが多くあります。

特に症状が長引いたり、自分や周囲の安全に関わるリスクが高まるときには、早めに医師へ相談することが重要です。

ここでは、医療機関への受診を検討すべき代表的なサインを解説します。

- イライラや不眠が長期間続いている

- 自傷や希死念慮のサインがある

- 日常生活・仕事・学業に大きな支障が出ている

これらの兆候に気づいたら、「様子を見よう」と先延ばしにせず、医療機関へつなぐことが本人の回復に直結します。

イライラや不眠が長期間続いている

混合状態では一時的にイライラや不眠が出ることはありますが、数週間以上続く場合は要注意です。

不眠や焦燥感が続くと、脳や体が休まらず、症状が悪化してしまうリスクが高まります。

また、本人が「眠れないこと」や「感情を抑えられないこと」に強いストレスを感じると、さらに悪循環が生まれます。

長引くイライラや不眠は、医師に相談して薬の調整や専門的な支援を受ける必要があるサインです。

早めの受診が回復を早め、再発を防ぐことにもつながります。

自傷や希死念慮のサインがある

混合状態は、自傷衝動や希死念慮が強まる時期でもあります。

「死にたい」「消えてしまいたい」といった言葉や、自分を傷つけるような行動が見られる場合は、直ちに医師へ相談することが必要です。

放置すると深刻な事態につながる恐れがあり、早急な対応が求められます。

本人が受診を拒んでも、家族や周囲が危険を感じた場合は救急外来や相談窓口に連絡することが適切です。

安全を守ることを最優先に行動することが大切です。

日常生活・仕事・学業に大きな支障が出ている

混合状態が続くと、生活や社会活動に大きな影響を及ぼすことがあります。

例えば、学校や仕事を休みがちになる、成績や業務のパフォーマンスが著しく低下する、人間関係のトラブルが増えるなどです。

本人も「周囲に迷惑をかけているのでは」と強い自己否定感を抱き、さらに症状を悪化させてしまうことがあります。

こうした状態が見られたときは、医師に相談して治療やサポートの方針を見直すことが必要です。

適切な医療的介入によって、生活を立て直し、再び安定した状態に近づける可能性が高まります。

よくある質問(FAQ)

双極性障害の混合状態については、多くの人が「どのくらい続くのか」「どう対処すればよいのか」と不安を抱きます。

ここでは特によく寄せられる質問と、その回答を分かりやすくまとめました。

Q1. 混合状態はどのくらい続く?

混合状態の期間は数日で収まることもあれば、数週間以上続くこともあるなど個人差があります。

症状の強さや体調、治療の有無によって持続期間は大きく変わります。

長引く場合は生活への影響が大きいため、自己判断せず医師に相談することが重要です。

早めの対応によって悪化を防ぎ、回復を早めることが可能になります。

Q2. イライラが止まらないときはどうすればいい?

混合状態でのイライラは症状の一部であり、本人の意思だけで抑えるのは困難です。

深呼吸やマインドフルネス、軽い運動などで一時的に気持ちを落ち着ける方法が役立ちます。

また、カフェインやアルコールといった刺激物を控えることも効果的です。

イライラが強く長引くときは、医師に相談して薬の調整を行うことが必要です。

「抑えられないこと」を責めず、セルフケアと医療の併用を意識しましょう。

Q3. 混合状態は薬で改善できる?

はい、薬物療法は混合状態の改善に有効です。

気分安定薬や抗精神病薬が用いられ、躁とうつの両方の症状を和らげる効果が期待できます。

ただし、薬の効果や副作用には個人差があるため、医師と相談しながら調整を続けることが大切です。

薬物療法に加え、心理社会的支援や生活習慣の工夫を組み合わせることで安定が得やすくなります。

「薬だけに頼る」ではなく、総合的な治療が重要です。

Q4. 家族や恋人はどう接すればいい?

家族や恋人は否定せずに話を聞き、寄り添う姿勢を持つことが大切です。

「頑張って」「早く元気になって」と励ますのではなく、「辛い気持ちがあるんだね」「そばにいるよ」と安心感を与える声かけが有効です。

また、イライラや攻撃的な言動に対しては感情的に反応せず、受け流す姿勢を意識しましょう。

必要なときには医療機関や相談窓口につなげることもサポートの一環です。

支える側も無理をせず、自分の休養やセルフケアを忘れないことが重要です。

Q5. 職場でできる配慮は?

職場での基本的な配慮は、業務量の調整と柔軟な勤務対応です。

短時間勤務や業務の分担を工夫し、過負荷を避けることが症状の悪化防止につながります。

また、復職時には段階的に仕事を増やし、無理をさせないことが重要です。

産業医や人事部と連携し、チーム全体で支える体制を整えることが望ましいです。

「一人で抱え込ませない」環境づくりが、本人と職場の双方にとって安心につながります。

混合状態の辛さを理解し、無理のない過ごし方を

双極性障害の混合状態は、躁とうつの症状が同時に現れるため辛さが強く、イライラや希死念慮といったリスクも高まります。

しかし、正しい理解とセルフケア、そして周囲のサポートによって症状を和らげることは可能です。

本人は「無理をしない」姿勢を持ち、周囲も「支える側のセルフケア」を忘れずに関わることが大切です。

混合状態を乗り越えるためには、一人で抱え込まず、医療・支援機関・家族や職場と連携して過ごすことが何よりの安心につながります。

辛さを軽減しながら、少しずつ安定を取り戻す道を一緒に歩んでいきましょう。

心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。