「適応障害になると顔つきが変わるってほんと?」

「適応障害なのに元気に見えることがある?」

「顔つきが変わった時の対処法が知りたい」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

適応障害を発症すると気分の落ち込みや心理的なストレスが顔つきに影響を与えることがあります。

本記事では、適応障害が顔つきに与える変化や対処法を紹介しますので参考にしてください。

なお、適応障害に気づいたら可能な早期に心療内科・精神科クリニックに相談することが大切です。よりそいメンタルクリニックであれば、当日予約や診断書の当日発行が可能です。気軽にご相談ください。

心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。

適応障害の方の顔つきや見た目の特徴

適応障害の方々は、その症状が顔や見た目に反映されることがあります。一般的に、心の状態は外見にも現れやすく適応障害特有の特徴として以下の変化が見られることが多いです。

- 特徴①:無表情

- 特徴②:目線が下を向いている

- 特徴③:目がうつろ

- 特徴④:今にも泣き出しそう

- 特徴⑤:無精髭が目立つ

- 特徴⑥:声が聞き取りにくい

- 特徴⑦:肌荒れがある

- 特徴⑧:顔色が悪い

- 特徴⑨:作り笑いをしている

これらの特徴を理解することで、適応障害に対する理解と配慮が深まり、より良い治療や支援が可能になります。それぞれ確認していきます。

特徴①:無表情

無表情は、心の内側にある感情と外部への表現が乖離している時に見られがちな特徴です。

適応障害の方々は特に、感情を表に出すことが困難になるため、喜びや悲しみがあまり顔に現れないことがあります。

無表情な顔立ちは、周囲から見ると落ち込んでいるように見られることが多いですが、必ずしも本人の気持ちを完全に表しているわけではありません。

こうした状態は、自分の中で様々な感情を抑え込んでいるために生じる場合もあります。

特徴②:目線が下を向いている

目線が下を向いていることは、その人の心の状態を示唆することがあります。

適応障害を抱える方は、自信を失ってしまったり、周囲の視線を避けたいと感じることが多いため、自然と下を向いてしまうことがあります。

目線が合わないことで、他者とのコミュニケーションが難しくなり、さらに孤立感や不安感を強めてしまうこともあるでしょう。

このような場合には、無理に目を合わせるのではなく、穏やかに会話を続けることで安心感を与えることが大切です。

特徴③:目がうつろ

目がうつろであるということは、心の中にある情緒的不安定さが外見に反映されている場合があります。

適応障害の方は、よく考え事をしたり、現実から逃避するような思考に陥りやすいため自然と目がぼんやりしてしまうことがあるのです。

サポートとしては、無理せずに本人のペースに合わせたコミュニケーションを心がけることが大切です。

特徴④:今にも泣き出しそう

適応障害を抱えている方は、感情のコントロールが難しくなることがあります。そのため、ふとした瞬間に涙があふれそうになることもあります。

特にストレスが重なっている時や、自分の心がいっぱいいっぱいになっているときにこのような状態になることが多いです。

こうした表情を見かけたら、本人の気持ちを静かに傾聴し、無理せず気持ちを表現できるような環境を整えてあげることが重要です。

特徴⑤:無精髭が目立つ

適応障害の症状が強くなると、日常的なセルフケアが疎かになることがあります。無精髭が目立つことは、その一例です。

通常であれば整えるはずの髭が手入れされていない場合、それは心や体の疲労を表していることが多いです。

このような状態は、気力が湧かず、毎日の身だしなみに時間を割く余裕がない場合も考えられます。

サポートする側としては、外見に対して指摘せずに、心のケアに重点を置くことが重要です。

特徴⑥:声が聞き取りにくい

声が聞き取りにくくなることも、適応障害の一つです。声にはその人の心の状態が如実に表れることがあり、元気がない時や自信喪失の状態では声が小さくなりがちです。

また、声のトーンが低く、話し方がぼそぼそとしている場合も、心がストレスでいっぱいである可能性があります。

相手の心に理解を示し穏やかに耳を傾けて話を聞くことが大切です。本人が話しやすい環境を心がけ、安心して言葉を発せられるよう配慮することが求められます。

特徴⑦:肌荒れがある

肌荒れはストレスや不安を抱えている際に現れやすい特徴の一つです。

適応障害を持つと、心の負担が身体に影響を及ぼし、肌の調子が悪くなることがあります。

これは睡眠不足や栄養の偏りが原因である場合も多く、心と体が密接に関係している証でもあります。

肌の状態を見ることで、その人の心の状態が垣間見えます。

特徴⑧:顔色が悪い

顔色が悪いこともまた、心身のバランスの崩れを示すサインです。

適応障害に苦しむ方は、しばしば疲労困憊していたり、過剰なストレスを感じている場合が多く、その結果血色が悪く見えたり、元気がないような印象を与えることがあります。

周囲のサポートとして心身ともに元気を取り戻せるようストレスのない環境をつくることが大切です。

特徴⑨:作り笑いをしている

作り笑いは、心の中に抱えている不安や悲しみを隠すための防衛機制として現れることがあります。

適応障害に苦しんでいる場合、周囲に心配をかけまいとして、無理に笑顔を作りがちです。

このような笑顔は目元が笑っていなかったり、不自然に引きつったような印象を与えることがあります。

本人が安心して本音を話せるような環境を整え、感情を無理に隠さずに済むコミュニケーションを心がけることで心の悩みをうつ開けやすくなります。

適応障害なのに元気に見えることも?3つの理由

適応障害を抱えている方の中でも周りに迷惑をかけないようにと元気に見えることがあります。適応障害で元気に見える主な理由を3つ紹介します。

- 理由①:周りに適応障害をバレたくないから

- 理由②:明るく振る舞って不安から逃れたいから

- 理由③:ストレス環境から離れたから

それぞれ確認していきます。

理由①:周りに適応障害をバレたくないから

適応障害を患っていることを周囲に知られたくないと考える人は少なくありません。その理由の一つとして、社会的な偏見やレッテルを貼られることを恐れる気持ちがあります。

仕事や学校、家庭で適応障害を公にすることで、評価や立場に影響が及ぶのではないかという懸念を感じてしまいます。

結果として周囲に心配をかけたくないという思いから、明るく振る舞う傾向があります。

理由②:明るく振る舞って不安から逃れたいから

適応障害を抱えている人々は日常生活で不安を感じることが多いため、明るく振る舞うことで一時的にその不安を和らげたいと考えることがあります。

積極的に笑顔を見せたり、社交的に接したりすることで、心の中の不安を一時的に忘れ、自分自身を支えようとするのです。

しかし、この行動は長期的には精神的な負担を増大させる場合があるため、注意が必要です。適切なサポートを求めることも重要な対策です。

理由③:ストレス環境から離れたから

適応障害の症状が軽減され元気に見える要因の一つには、ストレスの多い環境から離れられたことが挙げられます。

新しい職場への異動や、休暇を取ってリフレッシュすることで、一時的に症状が和らぎ、元気を取り戻したように見えることがあります。

しかし、根本的な問題が解決されていない場合は、再び同じ環境に戻ると症状が現れる可能性もあります。

適応障害で顔つきや見た目へ影響を与える症状

適応障害はストレスに対する適応の困難さから生じる精神的な症状ですが、身体面にも影響を与えることがあります。

顔つきや見た目は日々の健康状態や精神状態が反映されることが多く、適応障害の症状はその変化として現れることがあります。

ここでは、特に見た目に影響を及ぼす可能性のある症状について詳しく見ていきます。

身体症状

適応障害における身体症状は、ストレスの度合いによって多様な形式で現れます。

- 体重の激減

- 寝れないことによる目のクマ

- めまいや動悸

これらの症状が顔つきや見た目に影響を与えることも少なくありません。それぞれの詳細を確認していきます。

体重の激減

適応障害の中には、極度のストレスから食欲が激しく減退し、短期間で体重が大幅に減少することがあります。

体重の激減は、全身の健康に悪影響を及ぼすだけでなく、顔の肉付きが減ることで顔つきが痩せ細り、変わって見える原因ともなります。

このような体重の変化は、栄養の不足や免疫力の低下を引き起こす可能性があるため、十分な栄養摂取と精神的なサポートが重要です。

寝れないことによる目のクマ

適応障害が原因で不眠症状を抱える人は少なくありません。十分な睡眠がとれないことにより、次第に目の下にクマができ、これが疲れた印象を人に与えることがあります。

クマは即座に外見に影響を与えるため、ストレスの大きさや持続期間を反映しているとも言えます。

適切な睡眠ケアやストレス管理を行い健康を保つことが大切です。

めまいや動悸

めまいや動悸は適応障害の身体症状として、緊張が常に続くことで現れることが多いです。

これらの症状は、表情筋の緊張や皮膚の血色に影響を与え、結果的に顔の印象を硬く見せたり、顔色を悪く見せることがあります。

特に動悸は、急な心拍数の上昇とともに不安感を増長させるため注意が必要です。

精神症状

特に顔つきや見た目に大きく影響する可能性のある精神症状は以下の通りです。

- 抑うつ気分

- 強い不安

- 無気力感

それぞれ確認していきます。

抑うつ気分

抑うつ気分は、適応障害の主要な症状の一つであり、物事に対する興味や喜びの喪失、やる気の低下を伴います。

この状態は顔の表情筋に影響を及ぼし、しばしば無表情や暗い表情をつくってしまうことがあります。

これは他者からの印象を悪化させてしまい、結果として自尊心にも影響を与えることがあります。

抑うつ気分の改善には、適切な治療を受けることが大切です。

強い不安

強い不安は、適応障害と密接に関係しておりしばしば思考や行動に大きな影響を及ぼします。

この不安感は、顔つきにも影響を与え、不安そうな表情や頻繁なまばたき、視線が定まらないといった形で現れることがあります。

不安を緩和するためには、ストレスマネジメントやリラクゼーションを取り入れることが有効です。不安を軽減し、心の安定を図りましょう。

無気力感

無気力感はすべての物事に対して興味やエネルギーが失われる状態であり、この状態が続くと、顔の表情が乏しくなり無感情な印象を与えることがあります。

無気力感は、社会的な活動に対する意欲を著しく低下させることがあり、対人関係にも影響を与えてしまいます。

適応障害が日常生活に与える影響

適応障害は、個人の生活のさまざまな側面に影響を及ぼす可能性があります。その影響は個人差が大きいですが以下の行動が見られることがあります。

- 無断欠勤が増える

- 人とのコミュニケーションを避ける

- 喫煙や飲酒が増える

- 仕事のミスが増える

このことで日常生活の質が低下し、さらなるストレスへとつながることがあるため注意が必要です。

無断欠勤が増える

適応障害の症状として、職場への出勤が難しくなることがあります。

本人は職場へ行くことに対して強い不安や恐れを感じ、一歩踏み出すことができなくなります。

このような行動は短期的には問題を回避する方法とも取れますが、長期的には職場での信頼関係に影響を及ぼし、さらなるストレス要因を生む可能性があります。

対策としては、職場環境の調整やカウンセリングが有効です。

人とのコミュニケーションを避ける

人間関係にストレスを感じやすくなるため、適応障害を抱える人は人とのコミュニケーションを避ける傾向が強くなります。

これにより、友人や家族に対しても心を閉ざしてしまうことがあります。

これが原因で、孤立感が増し、さらに適応障害の症状が悪化するリスクも考えられます。

コミュニケーションを避けることは、誤解が生じたり、誤った印象を与えたりする可能性があるため信頼できる人に自身の状況を話すことも一つの対策と言えます。

喫煙や飲酒が増える

適応障害の影響で、ストレスを和らげるための手段として喫煙や飲酒の量が増えることがあります。

これらの行動は一時的な気持ちの安定をもたらすかもしれませんが、依存症を引き起こす可能性もあり、最終的にはさらなる健康問題につながります。

過剰な喫煙や飲酒は、身体健康を悪化させるだけでなく、精神状態をも不安定にするため、専門家の助言を受けることが重要です。

健康的なストレス管理法を見つけることが、長期的な改善に役立ちます。

仕事のミスが増える

適応障害の症状として、集中力の低下や注意散漫が挙げられるため仕事のミスが増えることがあります。

これは、適応障害により生じた不安やストレスが思考プロセスを妨げるため、業務に対しての注意や細部への集中が難しくなる結果です。

ミスが増えることは、本人にさらなるストレスを与える悪循環を招く可能性があります。

そのため、業務の見直しや適応障害に対する職場での理解と配慮が求められます。問題を抱えたまま放置せず、早期介入が重要です。

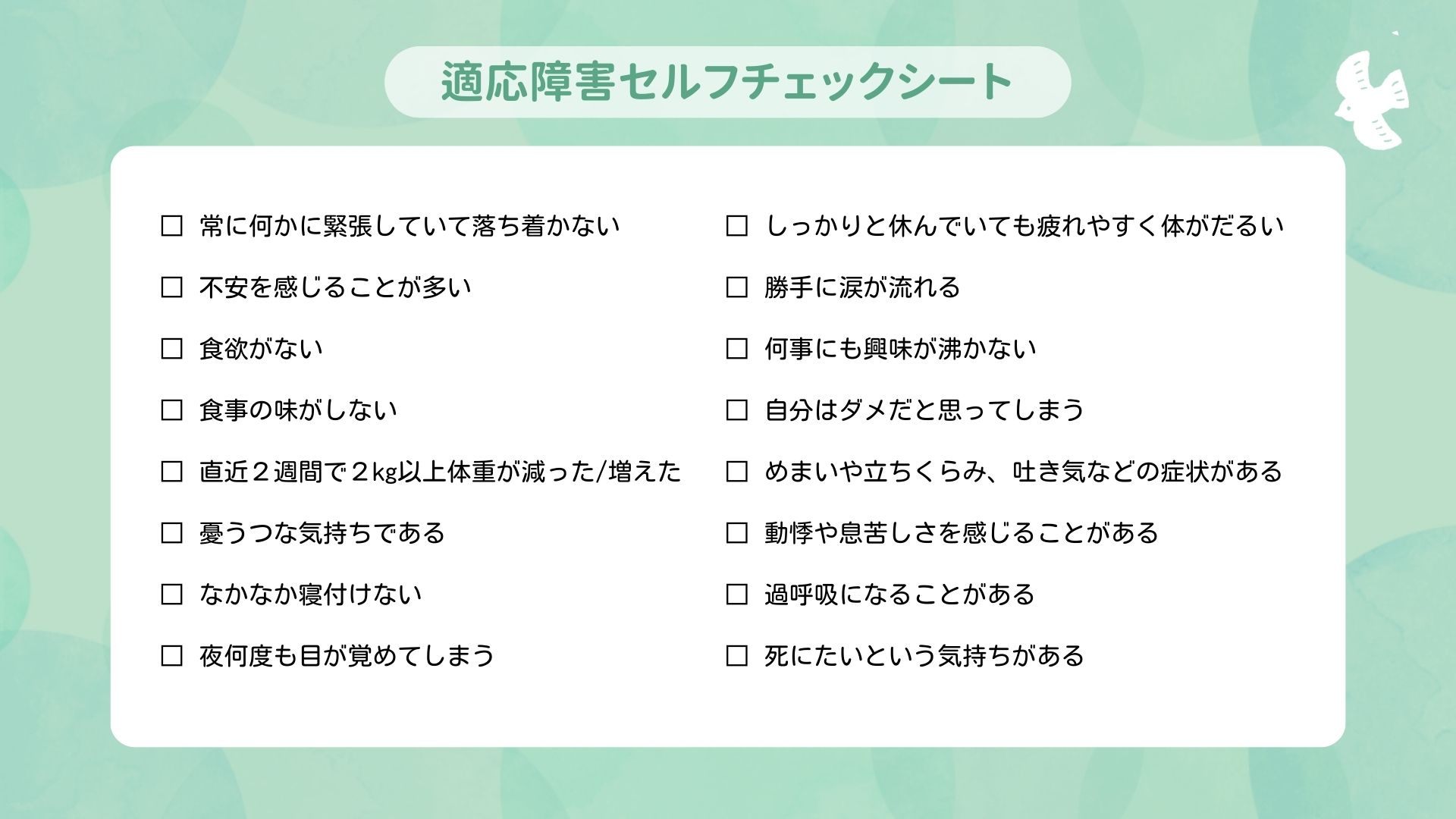

適応障害のセルフチェックシート

適応障害は、日常生活におけるストレスに対する反応として現れる精神的な障害です。

セルフチェックシートを活用することで、自分自身が適応障害の可能性があるかどうかを確認する手助けとなります。

上記の項目に複数当てはまる場合は適応障害を疑って早めにクリニックに相談するようにしましょう。

適応障害の治療法

適応障害の治療には、個々の状況に応じたアプローチが必要です。主な治療法には以下のものがあります。

- 環境調整

- 薬物療法

- 精神療法

それぞれの治療を受けることで患者がより快適な生活を送るサポートをしてくれます。それぞれの治療法について確認していきます。

環境調整

環境調整は患者がストレスを感じやすい環境を見直し、より快適に過ごせるようにする対策です。

職場の状況改善や家庭内の役割分担を見直し、仕事や家庭環境によるストレスを軽減できます。

患者自身がストレス源を正確に認識し、その要因を取り除いたり緩和したりするための具体的な策を講じることが大切です。

薬物療法

適応障害の薬物療法は、症状を軽減するために用いられます。主に抗うつ薬や抗不安薬が処方されるケースが多いです。

薬は感情の安定や不安の軽減に役立ちますが、必ず医師の指導のもとに使用するようにしましょう。

薬物療法は、他の治療法と組み合わせて使用されることが多く、症状の程度や患者の生活スタイルに応じて調整されます。

使用による副作用についても十分理解しておくことが大切です。

精神療法

精神療法として、カウンセリングや認知行動療法を用いることで患者がストレスに対する適応力を強化していきます。

特に認知行動療法は、患者が自己の感情や行動を理解し、否定的な思考パターンを修正する手助けをします。

セラピストとの定期的なカウンセリングを通じて、ストレスへの対処方法を学び、より健康的な心の状態を取り戻すことを目指します。

適応障害の治療効果を高めるコツ

適応障害の治療を受ける際には、日常生活の改善が重要な役割を果たします。

治療効果を高めるためには、以下の通り生活習慣を見直し、自分の心と体に優しい環境を整えることが必要です。

- 十分な休息を取る

- 栄養バランスの良い食事をとる

- 規則正しい生活を送る

- 適度な運動を取り入れる

これにより、ストレスを軽減し、心身の健康を促進することが期待できます。

十分な休息を取る

適応障害の改善には、心と体を休ませることが欠かせません。十分な休息を取るために、まずは自分の生活リズムを見直し休息時間を確保することが大切です。

仕事や勉強で無理を続けてしまうと、心身に負担がかかり、症状が悪化する可能性があります。

就寝前にはリラックスできる時間を設け、質の良い睡眠を意識するようにしましょう。

睡眠環境を整えることや、就寝前にスマートフォンをなるべく使わないようにすることも睡眠の質を高めるために大切です。

栄養バランスの良い食事をとる

適応障害からの回復のためには、心と体の健康を維持するための栄養バランスの良い食事が欠かせません。

食事は心の状態に大きく影響を与えますので、ビタミンやミネラルを豊富に含む食材を積極的に取り入れることが重要です。

特にビタミンB群やマグネシウム、オメガ3脂肪酸などは、ストレス緩和に役立つとされています。

また、食事時間を一定にし、一日三食をしっかりとることで、生活リズムが整い体調が安定しやすくなります。

栄養が偏らないように彩り豊かな食事を心がけましょう。

規則正しい生活を送る

心身のバランスを保つためには、規則正しい生活を心がけることが大切です。

毎日同じ時間に起きて、同じ時間に寝る習慣をつけることで、体内のリズムが整い、適応障害の症状が軽減しやすくなります。

環境の変化を少なくし、安心できる生活基盤を築くことを目指しましょう。

適度な運動を取り入れる

運動は心と体の健康を支える重要な要素であり、適応障害の改善にも役立ちます。

適度な運動を生活に取り入れることで、ストレスを和らげ、精神的な安定を促進することが期待できます。

有酸素運動やヨガ、ストレッチなど、自分に合った運動を無理のない範囲で行うようにしましょう。

無理をせず、楽しく続けられる運動を見つけることが長続きの秘訣です。

適応障害に関するよくある質問

最後に、適応障害についてよくある質問を取り上げ、疑問を解消していきます。

- 適応障害は完治しますか?

- 治療期間はどれくらい必要ですか?

- 適応障害で休職はできる?

それぞれ確認して適応障害に関する悩みを解消してください。

適応障害は完治しますか?

適応障害は多くの場合、適切な治療とサポートを受けることで完治します。

治療の基本は、ストレス源の特定と対処、およびストレス耐性を高めるための支援です。心理療法やカウンセリングが効果的であり、薬物療法が用いられることもあります。

しかし、完治までの過程は各個人の状況やストレス要因の種類によって異なります。重要なのは、自分に合った治療法を見つけ、無理をせずに進めることです。

治療期間はどれくらい必要ですか?

適応障害の治療期間は個人差がありますが、通常は数週間から数ヶ月にわたることが一般的です。

初期の段階で適切な治療を開始すれば、比較的短期間で改善が見込まれることがあります。

しかし、環境の変化やストレスの強さによっては、治療が長期化する場合もあります。

そのため、治療中は専門家と相談しながら無理のないペースで治療を進めることが大切です。

適応障害で休職はできる?

適応障害によって日常生活や仕事に支障が出る場合、医師から診断書を受け取り休職することができます。

休職することで一時的にストレス源から離れ、心身をリフレッシュさせる機会を持つことができるため、スムーズな回復が期待できます。

復職の際には、医師と相談しながら本人にとって無理のない形で進めることが再発を防ぐために重要です。

適応障害で顔つきに変化があったら早めにクリニックに相談しよう!

適応障害は身体にさまざまな症状を引き起こし、顔つきにも変化をもたらすことがあります。

目の周りのくまや顔色の変化、表情筋のこわばりなど、見た目にも影響が現れたら迷わずクリニックに相談するようにしましょう。

これらの変化は心身の負担を感じているサインであり、悪化させる前に専門家に相談することが大切です。

よりそいメンタルクリニックであれば、当日予約や診断書の当日発行が可能ですので気軽にご相談ください。

コメント