うつ病と聞くと、「いつも暗く沈んでいる」「人前でも元気がない」というイメージを持つ方が多いかもしれません。

しかし実際には、人前では明るく振る舞ったり、普通に見えるケースが少なくありません。

周囲からは「ふと前では普通に見えるのに、なぜそんなに苦しいのか」と疑問に思われることもあります。

これは単なる性格の問題ではなく、「微笑みうつ病」や「仮面うつ病」と呼ばれるように、本人が無理に元気な自分を演じていることが背景にあるのです。

本記事では、うつ病なのに人前では普通に見える理由、その心理的背景や隠れたサイン、そして周囲が気づくためのポイントを解説します。

「なぜ人前では明るいのに家では無気力なのか」と悩む方や、大切な人の変化に気づきたい方はぜひ参考にしてください。

心の病気は放置すると重症化する恐れがあるため、早期の治療をお求めの方は当院までご相談ください。

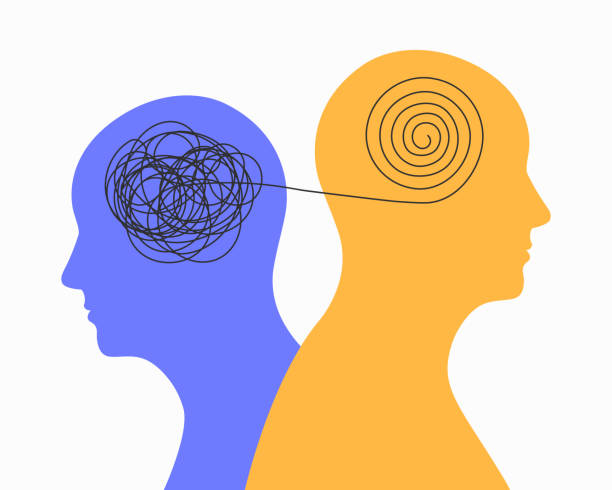

うつ病なのに人前では明るい・普通に見えるのはなぜ?

うつ病というと「常に落ち込んでいる」というイメージを持たれがちですが、実際には人前では明るく振る舞う人も少なくありません。

一見「ふと前では普通」に見えるため、周囲が気づかずに症状が進行してしまうこともあります。

なぜ本人はつらいのに人前では元気に見せられるのでしょうか。その理由には心理的・社会的な背景があります。

- 気を張って「普通の自分」を演じている

- 周囲に心配をかけたくない心理

- 「弱みを見せられない」という社会的プレッシャー

以下では、それぞれの背景を詳しく解説します。

気を張って「普通の自分」を演じている

うつ病の人が人前で明るく見えるのは、気を張って「普通の自分」を演じているからです。

本当は強い疲労感や無気力を抱えていても、「周囲に合わせなければ」「暗い自分を見せたくない」という思いから、笑顔や元気な態度を意識的に作り出しています。

そのため、人と接しているときは一見問題がないように見えても、家に帰ると気力を使い果たしてぐったりしてしまうことも珍しくありません。

こうした演技の積み重ねは心身に負担をかけ、回復を遅らせる要因になることもあります。

周囲に心配をかけたくない心理

うつ病を抱える人の多くは、「自分の不調で人に迷惑をかけたくない」と考えます。

特に家族や友人、職場の同僚など身近な人に心配をかけたくない思いが強く、あえて元気そうに振る舞います。

この心理は優しさの表れでもありますが、結果的に周囲から気づかれにくく、サポートが遅れてしまう原因となります。

本人が頑張って隠しているため、外見上は「大丈夫そう」と見えてしまうのです。

こうした心理的背景を理解することが、周囲が適切に支える第一歩になります。

「弱みを見せられない」という社会的プレッシャー

現代社会では「明るく元気であること」が良しとされる風潮があり、弱みや不調を見せることへのプレッシャーが強くあります。

特に職場や学校など集団の場では、「暗いと思われたくない」「評価が下がるのではないか」という不安から、無理に普通を装うことがあります。

また、日本では「我慢することが美徳」とされる文化的な背景もあり、心の不調を外に出すことに抵抗を感じやすい傾向があります。

このため、本人はつらさを抱えながらも「ふと前では普通」に見せ続け、結果的に症状を悪化させてしまうことがあるのです。

社会的なプレッシャーが大きいほど、本人は「助けを求めにくい」という状況に追い込まれてしまいます。

家では無気力・一人になるとつらさが出る理由

うつ病の人は人前では普通に見えることがありますが、その反動として家では無気力になり、一人のときに強い苦しさが表れることが少なくありません。

人前で明るく振る舞うことは、精神的にも肉体的にも大きなエネルギーを消耗する行為です。

そのため、自宅や一人の時間になると緊張が解け、隠していた症状が一気に表れるのです。

ここでは、なぜ「ふと前では普通」なのに家ではつらさが強くなるのか、その理由を解説します。

- 人前と一人のときで症状の差が大きい

- 家では感情を抑え込めなくなる

- 表面上は普通でも心の消耗は強い

人前と一人のときで症状の差が大きい

人前に出ているときは、本人が無理に元気な自分を演じているため、症状が目立たないことがあります。

しかし、一人になった途端にその緊張が切れ、抑えていた疲労や無気力が一気に表れるのです。

そのため「職場や学校では普通に見えるのに、家では全く動けない」という状態が生じます。

周囲からは「元気そうなのに怠けているのでは」と誤解されがちですが、これは演じるために使ったエネルギーの反動です。

人前と一人のときで症状に差があるのは、社交場面で自分を保つために大きな負担を抱えている証拠といえます。

家では感情を抑え込めなくなる

人前では笑顔や普通の態度を保っていても、家では本来の感情を抑えきれなくなることがあります。

外では周囲の目を意識して「泣いてはいけない」「弱音を吐けない」と我慢していても、家に帰ると安心感から抑えていた感情が溢れ出るのです。

結果として涙が止まらなくなる、何もやる気が出ない、ベッドから起き上がれないといった状態になります。

これは怠けではなく、強いストレスや抑圧が一気に解放される自然な反応です。

家で見せる姿こそが、本人の本当の状態を示している場合も多いのです。

表面上は普通でも心の消耗は強い

「人前では普通」に見えても、それは本人が無理をして取り繕っているだけであり、心の中では大きなストレスと消耗を抱えています。

表面上は笑顔でいても、頭の中では「失敗したらどうしよう」「嫌われるのでは」といった不安が常に渦巻いています。

このギャップが本人にとって強い負担となり、家に帰ると心身ともに動けなくなってしまうのです。

周囲は「元気そうだから大丈夫」と思いがちですが、実際には見えない消耗が積み重なっています。

こうした心の疲労を理解することが、本人を支える第一歩になります。

「微笑みうつ病」「仮面うつ病」とは?

うつ病の中には、「人前では普通に見える」、あるいは「明るく元気に振る舞う」タイプがあります。

このような状態は「微笑みうつ病」や「仮面うつ病」と呼ばれ、本人の内面の苦しさが外見からは分かりにくいのが特徴です。

一見すると問題がないように見えても、内心では深い無力感や自己否定感を抱えていることがあります。

ここでは、このタイプのうつ病がどのようなものか、その特徴を解説します。

- 外見は元気でも内面は苦しい

- 周囲に気づかれにくく発見が遅れる

- なぜ「隠れうつ」と呼ばれるのか

外見は元気でも内面は苦しい

微笑みうつ病や仮面うつ病では、外見は明るく元気そうに見えることが多いです。

職場や学校では冗談を言ったり、笑顔で会話をしたりするため、周囲からは「普通の人」と見られます。

しかし、内面では「生きていてつらい」「自分は価値がない」という強い否定的な感情に苦しんでいるケースが少なくありません。

表面的な印象と内面のギャップが大きいため、本人は余計に疲労し、心がすり減っていきます。

このため、外見の元気さをそのまま鵜呑みにせず、内側の声に耳を傾けることが大切です。

周囲に気づかれにくく発見が遅れる

「微笑みうつ病」や「仮面うつ病」の厄介な点は、周囲に気づかれにくいことです。

本人が無理をして明るく振る舞うため、家族や友人でさえも異変に気づけないことがあります。

その結果、病気の発見が遅れ、症状が悪化するケースも少なくありません。

特に、「人前では普通」でも「家では無気力」「一人になると泣いてしまう」といった差がある場合は注意が必要です。

周囲が「大丈夫そう」と安心してしまうことで、本人が助けを求めにくくなるという悪循環も起こり得ます。

なぜ「隠れうつ」と呼ばれるのか

「微笑みうつ病」や「仮面うつ病」は、本人がうつの症状を隠してしまうことから「隠れうつ」とも呼ばれます。

多くの人が「うつ病は暗く沈んだ表情をしている」とイメージするため、明るく振る舞う人がうつ病だとは想像されにくいのです。

本人自身も「自分はうつではない」と思い込み、受診を先延ばしにしてしまうことがあります。

こうした隠れた症状は周囲に気づかれにくいため、症状が深刻化してから発覚するケースもあります。

「明るく見えても心の中は違うかもしれない」という意識を持つことが、早期発見につながります。

周囲が気づくためのサイン

うつ病の中でも「人前では普通」や「明るく見えるタイプ」は、周囲が気づきにくいのが特徴です。

そのため、本人が出す小さなサインを見逃さないことが大切です。

特に生活習慣や行動に変化が現れることが多く、そこから異変に気づける場合があります。

ここでは、家族や友人、同僚など周囲が気づくための代表的なサインを紹介します。

- 遅刻や欠勤が増える・約束を断ることが多い

- 趣味や好きなことへの関心がなくなる

- 体調不良(頭痛・胃痛・倦怠感)が続く

遅刻や欠勤が増える・約束を断ることが多い

うつ病の人は無気力や疲労感から、朝起きることや外出することが難しくなります。

その結果、職場や学校での遅刻や欠勤が目立ち始めたり、友人との約束を断ることが増える傾向があります。

本人は「迷惑をかけてはいけない」と思いながらも、どうしても体が動かない状態に陥っているのです。

単なる怠けや気分の問題と片付けず、頻度が増えてきた場合は注意が必要です。

こうした変化は、周囲が気づける大切なサインの一つです。

趣味や好きなことへの関心がなくなる

これまで熱中していた趣味や好きなことに対して、急に興味を失うのもうつ病のサインです。

音楽、スポーツ、映画鑑賞など「楽しみ」と感じていたことが楽しめなくなり、「やりたい気持ちが湧かない」と本人が口にすることもあります。

一見、人前では普通に振る舞えていても、家では「何もしたくない」「何をしても楽しくない」という状態になっているケースがあります。

これは興味や喜びの喪失(アネドニア)と呼ばれる典型的な症状であり、早期発見の手がかりとなります。

体調不良(頭痛・胃痛・倦怠感)が続く

うつ病は心の病気ですが、身体症状として現れることも少なくありません。

代表的なのは、頭痛や胃痛、吐き気、慢性的な倦怠感などです。

病院で検査をしても原因が見つからない場合、心因性の不調が関係している可能性があります。

本人は「疲れているだけ」「体が弱っている」と考えがちですが、実際にはうつ病のサインであることもあります。

身体症状が長期間続くときは、心の不調を疑い、専門機関への相談を促すことが大切です。

医師に相談すべきタイミング

うつ病は「気の持ちよう」や「休めば治る」と誤解されがちですが、医師に相談すべきタイミングがあります。

特に症状が長引いたり、日常生活に支障をきたしている場合は、自己判断せず早めに受診することが大切です。

ここでは、受診を検討すべき代表的なサインを紹介します。

- 2週間以上続く憂うつや無気力

- 生活に支障をきたすほどの疲労や集中力低下

- 「消えたい」「生きていたくない」などの思考がある

これらが見られる場合は、すぐに心療内科や精神科に相談することをおすすめします。

2週間以上続く憂うつや無気力

一時的な気分の落ち込みは誰にでもありますが、2週間以上続く場合はうつ病の可能性が高まります。

「気分が晴れない」「何をしても楽しくない」「無気力で動けない」といった状態が長引くときは注意が必要です。

特に、朝から憂うつ感が強く、時間が経っても改善しない場合は要相談です。

放置するとさらに悪化することもあるため、長期間続く場合は受診の目安となります。

生活に支障をきたすほどの疲労や集中力低下

うつ病の症状が進むと、日常生活に大きな支障が出るようになります。

例えば、職場や学校での集中力が低下し、ミスが増える、成績が落ちる、遅刻や欠勤が目立つといった変化が現れます。

また、家事や育児が手につかない、趣味や人付き合いに興味を持てなくなることもあります。

こうした状態が続いている場合、「怠けている」のではなく病気のサインである可能性が高いため、医師に相談する必要があります。

「消えたい」「生きていたくない」などの思考がある

最も深刻なサインが、死にたい・消えたいといった思考です。

本人は周囲に気づかれないように隠すことも多いですが、こうした考えが出ているときは非常に危険です。

「自分なんていない方がいい」「このまま消えてしまいたい」と思うことが増えてきたら、すぐに医師に相談することが必要です。

周囲にいる家族や友人も、本人の言動に違和感を覚えたら早めに専門機関へつなげることが大切です。

命に関わるリスクがあるため、このサインが出ているときは今すぐ相談・受診すべき状態といえます。

よくある質問(FAQ)

Q1. うつ病の人が人前で明るくできるのは演技ですか?

うつ病の人が人前で明るく振る舞うのは、必ずしも「演技」ではありません。

多くの場合、無意識に気を張って「普通の自分」を保とうとしているのです。

その結果、表面的には元気に見えますが、内面では大きな負担を抱えています。

意識的に演じている場合もありますが、周囲から「嘘をついている」と誤解されるのは避けるべきです。

Q2. 人前では普通に見えるのはなぜ?

「人前では普通」に見える理由にはいくつかの背景があります。

代表的なのは、周囲に心配をかけたくない心理や、弱さを見せられない社会的プレッシャーです。

本人は「大丈夫に見せなければ」という気持ちで振る舞うため、外見上は元気に見えるのです。

しかし、家に帰ると無気力や疲労が一気に出ることが多く、内面の苦しみは想像以上に強いものです。

Q3. 微笑みうつ病と通常のうつ病の違いは?

微笑みうつ病は、外見上は笑顔や元気を装いながらも、内心では深い抑うつ状態にあることを指します。

通常のうつ病では外見や表情に不調が表れやすいですが、微笑みうつ病は隠れた症状が特徴で、周囲からは気づかれにくいのです。

このため、発見や受診が遅れ、重症化してから判明するケースもあります。

「外見と内面のギャップ」が最大の違いだといえるでしょう。

Q4. 周囲がどうサポートすればよい?

うつ病の人を支えるには、無理に明るくさせようとしないことが大切です。

「頑張って」や「元気出して」という言葉はプレッシャーになる場合があります。

代わりに「話を聞くよ」「無理しなくていいよ」と、安心して気持ちを表現できる環境をつくることが有効です。

また、症状が続く場合は医療機関への受診を勧めることも必要です。

Q5. 病院ではどのように診断されるの?

病院ではDSM-5やICD-10の診断基準に基づき、問診や心理検査を通して診断が行われます。

「2週間以上続く憂うつ気分や無気力」「興味や喜びの喪失」「生活への支障」などが確認されます。

また、身体症状や併発する疾患の有無もチェックされ、総合的に判断されます。

自己判断ではなく、医師による診断を受けることが正確な把握につながります。

「人前では明るい・普通」に見えても安心できない

うつ病は、外見だけで判断できるものではありません。

人前では明るく、普通に見えても、内面では深い苦しみを抱えているケースが数多く存在します。

「大丈夫そうだから安心」と思い込まず、行動や生活の変化に目を向けることが大切です。

本人が助けを求めにくい状況だからこそ、周囲の理解とサポートが欠かせません。

早めに医師に相談することで、回復の可能性は大きく広がります。