アルコール依存症は、特定の人だけがかかる特別な病気ではありません。性別、年齢、職業を問わず、誰にでも起こり得る身近な疾患です。

過度な飲酒を長期間続けることで脳や身体に変化が生じ、本人の意思では飲酒をやめられなくなります。

近年、芸能人や有名人が自らアルコール依存症を公表するケースが増えており、その勇気ある告白は社会的偏見を和らげ、正しい理解を広げる大きなきっかけとなっています。

本記事では、アルコール依存症の定義や症状、原因、診断基準、治療法を解説し、国内外の有名人事例を紹介。さらに公表の意義や家族の支援方法まで、幅広く網羅します。

アルコール依存症とは

アルコール依存症とは、単なる「お酒好き」や一時的な飲みすぎとは異なり、飲酒のコントロールが効かなくなり、健康や生活、人間関係に深刻な悪影響を及ぼす状態を指します。

医学的には精神疾患であり、同時に生活習慣病の一面も持っています。脳の報酬系や神経伝達物質の働きに変化が生じ、飲酒をやめたいと思っても強い渇望(飲酒欲求)や離脱症状が出るため、自力での断酒が極めて困難になります。

精神疾患かつ生活習慣病としての側面

アルコール依存症は精神疾患であり、同時に生活習慣病の一種でもあります。精神疾患としては、脳内の報酬系や神経伝達物質のバランスが崩れ、飲酒への強い渇望やコントロール不能な行動が現れます。

一方、生活習慣病としては、日常的な飲酒習慣が長年続くことで身体的ダメージが蓄積し、肝疾患や高血圧、心臓病などのリスクを高めます。

この二面性があるため、治療には医療的介入と生活改善の両立が不可欠で、本人だけでなく家族や社会の協力も求められます。

アルコール乱用と依存症の違い

アルコール乱用は、一時的または繰り返しの過剰飲酒によって健康や社会生活に悪影響を与える状態を指します。

これに対し、依存症は飲酒のコントロールを完全に失い、やめたくてもやめられない状態です。依存症では禁酒時に離脱症状(震え・発汗・不安)が現れ、飲酒が生活の中心となります。

乱用は改善可能ですが、依存症は医療的支援なしでは回復が困難で、慢性的かつ進行性の病気と位置付けられています。

アルコール依存症を公表した有名人・芸能人一覧

WHOの統計によると、世界で数千万人、日本では推定100万人以上がアルコール依存症に該当します。さらに予備軍はその数倍に上るとされ、特に日本は「酒に寛容な文化」や飲み会習慣が影響して発症率が高い傾向があります。

男性の発症率が高いものの、近年は女性患者の割合も増加。社会的ストレスや孤独感の増加も背景にあります。

アルコール依存症を公表した有名人・芸能人の事例は、日本国内外を問わず存在します。彼らの告白は、病気の深刻さや回復の道のりを社会に伝える重要なきっかけとなり、偏見の軽減や早期受診の促進にもつながっています。

以下では、海外と日本の代表的な事例を紹介します。

海外の事例

ハリウッドや音楽業界では、アルコール依存症を公表した著名人が多くいます。

俳優ロバート・ダウニー・Jr.は、若い頃からアルコールや薬物依存に苦しみ、何度も逮捕・入院を経験しましたが、リハビリを経て復帰し、今では再起の象徴として語られます。

また、歌手エルトン・ジョンも長年の依存症と摂食障害を公表し、断酒とともに慈善活動を続けています。

さらに、俳優ベン・アフレックは治療のために複数回入院した経験をSNSで発信し、多くの共感を呼びました。

これらの事例は、依存症からの回復が可能であることを示しつつ、再発防止には継続的な支援が不可欠であることを教えてくれます。

日本の事例

日本でも、タレントやスポーツ選手が依存症を告白しています。お笑い芸人の松村邦洋さんは、過度な飲酒で体調を崩し、医師から断酒を勧められた経験をテレビで語っています。

また、元プロ野球選手の清原和博さんは、薬物依存と併せてアルコール依存の問題も抱えていたとされ、治療や更生の過程を公にしました。

女優の高樹沙耶さんも、自身の生活の中で飲酒習慣がコントロール不能になった時期を振り返り、生活改善の大切さを訴えています。

公表が社会に与えた影響

有名人の公表は、依存症に対する「意志が弱いだけ」という誤解を減らす効果があります。また、メディアを通じた啓発が、治療や相談窓口の存在を広める契機となり、依存症対策の社会的基盤を強化しています。

主な症状と兆候

アルコール依存症は、身体的・精神的・行動的な側面にわたって多様な症状や兆候を示します。初期段階では単なる飲酒習慣の延長のように見える場合もありますが、進行するにつれて日常生活や人間関係に深刻な影響を及ぼします。

身体的な不調や感情の起伏、行動パターンの変化が複合的に現れるため、本人や周囲が異変に気づくことが重要です。症状は短期間で進行する場合もあれば、何年もかけて悪化することもあります。

特に、震えや吐き気などの身体症状は外見からも分かるため、家族や同僚が最初に異常を察知するきっかけになることがあります。

一方で、精神的症状や行動的変化は本人が巧妙に隠すことも多く、発見が遅れるケースも少なくありません。

身体的症状(震え、吐き気、肝機能障害)

長期的な過剰飲酒によって、手や体の震え、吐き気、過剰な発汗といった症状が日常的に現れるようになります。

これらはアルコールの離脱や中毒状態に伴う神経系への影響によるものです。肝臓はアルコール分解の中心的な役割を担う臓器であるため、長期間の飲酒は肝機能障害を引き起こし、黄疸や腹水、強い倦怠感が出現します。

さらに、肝臓の障害は体内の免疫力低下を招き、感染症のリスクを高めます。肝硬変や肝がんといった命に関わる病気へ進行する危険も高く、これらの症状が見られる段階では専門的な医療介入が不可欠です。

精神的症状(イライラ、抑うつ、不安)

アルコールの離脱や過剰摂取は、中枢神経系の働きを乱し、情緒不安定や抑うつ症状を引き起こします。常にイライラしたり、ちょっとしたことで怒りっぽくなったりするほか、不安感や焦燥感が強まり、落ち着いて物事に取り組めなくなります。

これらの精神的症状は、本人だけでなく家族や周囲にも大きなストレスを与え、人間関係の悪化や孤立を招きます。長期間続くと、うつ病や不安障害などの二次的な精神疾患を発症するリスクも高まります。

また、アルコールによる一時的な高揚感を求めて飲酒を繰り返す悪循環が形成され、依存症からの回復がますます難しくなる傾向があります。

行動的特徴(隠れ飲み、嘘、約束を守れない)

アルコール依存症が進行すると、飲酒習慣を隠すための行動が目立つようになります。家族や職場に心配されないように、こっそりと酒を飲む「隠れ飲み」や、飲酒量や頻度について嘘をつくことが増えます。

また、「もう飲まない」と約束しても守れない状況が繰り返され、信頼関係が損なわれます。さらに、飲酒を優先するあまり仕事や家事、育児などの日常的な責任が果たせなくなることもあります。

このような行動パターンは本人の意思の弱さではなく、脳機能や判断力に影響を与える依存症の特徴であり、専門的な治療や支援が必要なサインです。

依存症が進行するプロセス

アルコール依存症は、多くの場合、精神依存から始まります。ストレス解消やリラックスのために飲酒するうちに「お酒がないと落ち着かない」という状態になり、次第に耐性がついて量が増加します。

やがて脳と体がアルコールに適応してしまい、飲まないと震えや不安、吐き気といった離脱症状が出る「身体依存」に移行します。

この段階になると、飲酒をやめることが日常生活の破綻を伴うように感じられ、自力での断酒が極めて困難になります。進行速度は個人差がありますが、一度依存が形成されると専門的な治療なしで回復することはほとんどありません。

アルコール依存症の原因・背景

アルコール依存症の原因・背景は、単一の要因で説明できるものではなく、遺伝的素因・心理的要因・社会的環境要因が複雑に絡み合って発症します。

例えば、家族に依存症の既往がある場合や、アルコール代謝に関わる酵素の働きに特徴がある場合は発症リスクが高まります。

しかし、遺伝が直接的に依存症を決定するわけではなく、飲酒を取り巻く環境や生活習慣が大きく影響します。

遺伝的要因

アルコール依存症は、遺伝的な影響を受けやすいことが多くの研究で示されています。家族や親族に依存症患者がいる場合、発症リスクは一般の人に比べて高くなります。

これは、アルコールの代謝に関わる酵素(ALDH2やADH1Bなど)の働きや、脳の報酬系に関与する神経伝達物質の受容体や分泌量に影響を与える遺伝子の特性が関係していると考えられています。

しかし、遺伝が直接的に依存症を決定するわけではありません。同じ遺伝的背景を持っていても、飲酒環境や生活習慣、ストレスレベルなどの外的要因によって発症の有無は変わります。

つまり、遺伝的な素因は“発症しやすい土台”を作るに過ぎず、その上に環境要因や心理的要因が重なって依存症に至るケースが多いのです。

ストレスや精神疾患の併発

強いストレスや精神疾患は、アルコール依存症の大きな引き金となります。

仕事や人間関係におけるプレッシャー、長期的な過労、家庭内の不和、さらにはトラウマ体験などが背景にある場合、人は一時的な緊張緩和や感情の麻痺を求めてアルコールを手に取ります。

また、うつ病や不安障害、PTSDなどの精神疾患を抱えている場合、アルコールが一時的に気分を高揚させ、不安や抑うつを和らげるため、自己治療的に飲酒を続けてしまう傾向があります。

しかし、アルコールは中枢神経系に負担を与え、長期的には症状を悪化させます。結果として、精神疾患とアルコール依存が互いに悪影響を与え合う「悪循環」に陥りやすく、早期の治療介入が不可欠です。

飲酒文化や社会的要因

日本をはじめとする多くの国では、飲酒は社交やビジネスの場において当たり前の習慣として根付いています。

特に日本では、「付き合い酒」や「断るのは失礼」という風潮が依然として強く、職場や友人関係の中で断りにくい雰囲気が形成されやすい傾向にあります。

また、コンビニやスーパー、自動販売機などで安価にアルコールが手に入る環境は、飲酒量の増加を助長します。さらに、深夜まで営業する飲食店や居酒屋の存在、飲み会文化、ハッピーアワーなどの割引サービスも、日常的な過剰飲酒を誘発します。

このような社会的背景は、特に遺伝的素因やストレス要因を抱える人にとって、依存症発症のリスクを大きく高める温床となります。

幼少期からの生活習慣

幼少期の家庭環境は、成人後の飲酒行動に大きな影響を与えます。親が日常的に大量のアルコールを摂取している家庭で育つと、子どもにとって飲酒が「普通のこと」として刷り込まれ、心理的ハードルが大きく下がります。

また、家庭内で適切なストレス対処法が学べず、「嫌なことがあったら酒を飲む」という行動パターンを模倣する可能性があります。

加えて、アルコール依存症の親は家庭環境を不安定にしやすく、子どもが情緒的ストレスを受けやすい状況を作り出します。その結果、成人後にストレス耐性が低くなり、過剰飲酒や依存症に陥るリスクが高まります。

幼少期からの生活習慣と家庭環境は、依存症予防の観点から非常に重要な要因です。

アルコール依存症の診断基準

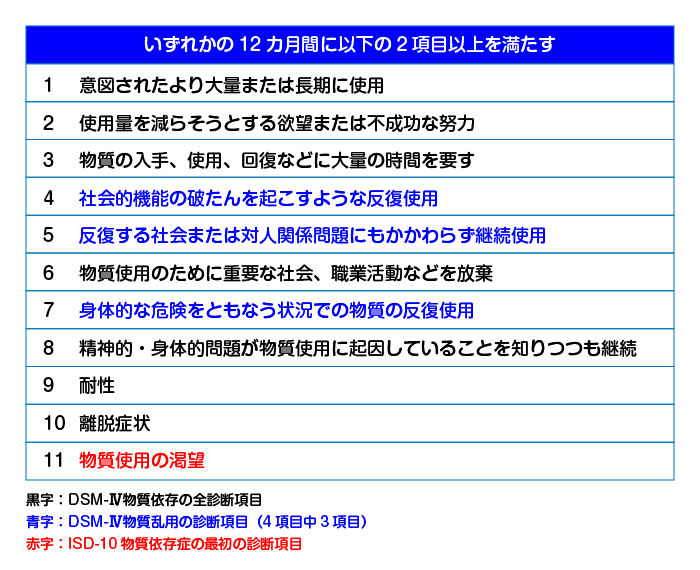

世界保健機関(WHO)のICD-10や米国精神医学会のDSM-5では、アルコール依存症を診断するための明確な基準が示されています。

例えばDSM-5では、過去12か月以内に飲酒コントロールの失敗、飲酒のための時間増加、離脱症状、耐性の発達など11項目のうち2つ以上が当てはまれば「アルコール使用障害」と診断されます。

重症度は項目数によって軽度・中等度・重度に分類されます。

医療機関での問診・検査方法

診断は医師による問診が中心で、飲酒習慣、飲酒量、発症時期、離脱症状の有無などを詳細に確認します。併せて血液検査で肝機能(AST、ALT、γ-GTP)や血中アルコール濃度、貧血の有無をチェックします。

必要に応じて精神科医や臨床心理士による評価も行います。

自己判断の危険性

アルコール依存症は自己判断が非常に危険です。「自分は大丈夫」と過信すると治療開始が遅れ、病状が悪化します。軽度のうちに専門機関で診断を受けることが、回復の第一歩です。

アルコール依存症の治療法と回復のステップ

アルコール依存症の治療法と回復のステップは、身体的な解毒・離脱から始まり、心理的な回復と再発予防までを段階的に進めるプロセスです。

初期段階では、離脱症状の安全な管理と身体機能の安定化が最優先されます。重度の場合は医療機関での入院治療が推奨され、医師の管理下で解毒を行い、その後に心理教育や再発防止プログラムを実施します。

軽度~中等度であれば、外来通院での治療も可能で、カウンセリングや認知行動療法、薬物療法を組み合わせながら日常生活と並行して断酒を進めます。

入院治療と外来治療

アルコール依存症の治療は、症状の重さや身体状態によって入院か外来かを選択します。重度の依存症や離脱症状が強い場合は、入院治療が安全面で優先されます。

入院では医師や看護師の管理下で解毒を行い、離脱期の発作や幻覚、けいれんなどの危険を防ぎます。その後は心理教育や再発予防プログラムに移行し、断酒を生活の一部として定着させることを目指します。

一方、軽度~中等度の依存症であれば、外来通院での治療が可能です。

外来ではカウンセリング、認知行動療法、薬物療法などを組み合わせ、仕事や家庭生活を続けながら断酒を進めます。重要なのは、治療の選択肢を症状や生活状況に合わせて柔軟に活用することです。

断酒会やAA(アルコホーリクス・アノニマス)の活用

断酒会やAA(アルコホーリクス・アノニマス)は、同じ依存症経験を持つ仲間と交流し、相互に支え合う自助グループです。

これらの場では、自らの体験を語り、他者の経験を聞くことで孤独感が和らぎ、再発防止への意欲が高まります。仲間同士の理解や励ましは、家族や友人だけでは得にくい安心感を与えます。

また、AAは12ステッププログラムを通して自己の振り返りや生活改善を促し、断酒の継続を支援します。

これらの活動は、医療機関での治療と併用することで効果が高まり、長期的な回復に繋がります。継続的な参加が断酒維持の鍵となるため、退院後や外来治療中も積極的に利用することが推奨されます。

薬物療法(抗酒薬・抗craving薬)

薬物療法は、断酒の継続を助ける有効な方法の一つです。抗酒薬(例:ジスルフィラム)は、飲酒すると顔面紅潮や動悸、吐き気などの不快症状を引き起こし、飲酒意欲を減退させます。

抗craving薬(例:アカンプロサートやナルメフェン)は、脳内の神経伝達物質のバランスを整え、飲酒欲求そのものを軽減します。

これらの薬は単独で用いるよりも、カウンセリングや生活習慣の改善と併用することで効果を発揮します。また、薬物療法は医師の処方と定期的な診察が不可欠で、副作用や安全性にも注意が必要です。

適切な薬の選択と服薬管理は、依存症治療の中で断酒維持を大きく後押しします。

家族のサポートの重要性

アルコール依存症の治療において、家族の役割は極めて大きいです。家族は本人の断酒継続を支える存在であり、非難や責め立てではなく、理解と共感をもって接することが求められます。

過干渉や監視は逆効果となることが多く、本人の自立と意思を尊重する姿勢が重要です。

また、家族自身もAl-Anonなどの家族向け自助グループに参加し、依存症の知識や対応法を学ぶことで、精神的な負担を軽減できます。

家族が病気の特性を正しく理解し、治療方針や支援体制を共有することは、本人の回復意欲を高め、再発を防ぐ上で大きな力となります。

アルコール依存症患者の家族や周囲ができる支援

アルコール依存症のスムーズな回復には家族や周りの方のサポートが不可欠です。

アルコール依存症患者の家族や周囲ができる主な支援を3つ紹介します。

- 境界線を引く対応

- 共依存からの脱却

- 支援団体や相談窓口の活用

それぞれ確認していきます。

境界線を引く対応

アルコール依存症の家族支援において最も重要なのは、本人と家族の「責任の境界線」を明確にすることです。

家族が過度に助けすぎると、飲酒による問題を本人が自分の責任として受け止めにくくなり、回復の妨げとなります。

例えば、飲酒による経済的な損失を肩代わりしたり、飲酒後の後片付けや人間関係の修復を代わりに行ったりすると、本人は問題の深刻さを実感できず、依存から抜け出す動機を失いやすくなります。

家族は「ここまでは支えるが、これ以上は本人の責任」という線引きをし、必要以上に問題解決を引き受けない姿勢を持つことが大切です。これは冷たい対応ではなく、長期的には本人の回復にとって不可欠な支援の一形態です。

共依存からの脱却

アルコール依存症の家族は、無意識のうちに「共依存」の状態に陥ることがあります。共依存とは、本人の問題行動に過度に関わり、相手を支えることで自分の存在価値を感じる状態を指します。

これにより、家族は自分の生活や健康を犠牲にしてしまい、精神的に疲弊してしまいます。共依存から脱却するためには、まず自分の心身の健康を守ることを優先する必要があります。

心理カウンセリングや家族教室への参加は、依存症への理解を深め、自分自身を客観視する助けとなります。また、「自分が変わることが、相手の回復を促す」という意識を持ち、相手の問題を自分の責任として抱え込まないことが大切です。

支援団体や相談窓口の活用

家族がアルコール依存症の問題を抱え込むと、孤立感や無力感に陥りやすくなります。そのため、全国にあるアルコール依存症家族会や相談窓口を活用することが効果的です。

例えば、全国断酒連合会やAl-Anon(アラノン)などの家族向け自助グループでは、同じ立場の人々と経験や悩みを共有でき、孤立感を軽減できます。

また、保健所や精神保健福祉センターなどの公的機関でも、相談員や専門家から具体的な対応策や地域の支援サービスを紹介してもらえます。

こうしたつながりを持つことで、家族は精神的に支えられ、より冷静で効果的なサポートができるようになります。

アルコール依存症と他の依存症との違い

アルコール依存症と他の依存症との違いを紹介します。

- ギャンブル依存症との比較

- 薬物依存症との比較

- 行動依存との比較

他の依存症との違いを比較しながらアルコール依存症に対する理解を深めてください。

ギャンブル依存症との比較

ギャンブル依存症は、アルコール依存症と異なり「物質」ではなく「行動」に依存するタイプの依存症です。そのため、アルコール依存症で見られる震えや吐き気、発汗といった身体的な離脱症状は基本的に発生しません。

しかし、ギャンブル依存症は金銭的損失や借金問題、家族関係の崩壊など、社会的・経済的ダメージが非常に大きいのが特徴です。

また、勝敗による高揚感や緊張感が脳の報酬系を刺激し、精神的な苦痛や不安、抑うつ状態を引き起こします。アルコール依存症との共通点は、依存が進行すると本人の意思だけでは制御が困難になり、生活全般に悪影響を及ぼす点です。

一方で、ギャンブル依存症は物理的な摂取物がないため、身体面の回復は比較的早い場合がありますが、心理的・社会的な立て直しには長期間を要します。

薬物依存症との比較

薬物依存症は覚醒剤やヘロイン、大麻などの違法薬物や、処方薬の乱用によって生じる依存症です。

薬物は急性中毒や過剰摂取による生命の危険性が高く、違法薬物の場合は法的リスクも伴います。一方、アルコール依存症は酒類が合法的かつ容易に入手できるため、日常的に使われやすく、問題が表面化するまでに時間がかかる傾向があります。

この「合法性」と「社会的容認度」が、治療開始の遅れや重症化を招く一因となります。身体的健康被害に関しては、どちらも肝臓や脳をはじめとする重要臓器に深刻なダメージを与え、精神面にも悪影響を及ぼします。

依存が進行すると、薬物もアルコールも断つために強い離脱症状が現れる点では共通しており、治療には医療的介入が必須です。

行動依存との比較

行動依存には、ネット依存、買い物依存、ゲーム依存、過食症などが含まれます。

これらはアルコール依存症のように外部から物質を摂取するわけではないため、肝臓や心臓などの臓器に直接的な負担をかけることはありません。

しかし、アルコール依存症は物質依存であるがゆえに、肝硬変や心疾患、膵炎、脳萎縮など、重篤な身体的リスクが顕著です

。また、アルコールは精神的影響に加えて身体的依存を伴うため、断酒時に離脱症状が現れ、自己判断での断酒が極めて困難です。

一方の行動依存は、身体的離脱症状は少ないものの、精神的渇望や行動の抑制困難さは同様に強く、社会生活に深刻な影響を与えます。両者とも長期的な治療と支援が必要ですが、アルコール依存症は特に医療的な身体管理が不可欠です。

メディア報道と注意点

最後にアルコール依存症に対するメディア報道と注意点について以下の3つを紹介します。

- 根拠のない中傷や偏見のリスク

- 情報源の確認方法

- 公表とプライバシー保護のバランス

それぞれ確認してメディア報道の受け取り方を考えましょう。

根拠のない中傷や偏見のリスク

アルコール依存症に関するメディア報道がセンセーショナルな内容になると、視聴者や読者に誤った印象を与え、当事者への偏見や差別を助長する危険があります。

特に有名人の事例では、「自己管理ができない」「だらしない」などのネガティブなレッテルが貼られやすく、本人の社会復帰や就労の機会を著しく阻害します。

また、こうした報道は家族や周囲の人にも精神的負担を与え、場合によっては孤立や二次的な心理的ダメージを引き起こします。

アルコール依存症は医学的に治療可能な疾患であり、道徳的な欠陥や性格の弱さとは無関係であることを理解し、報道側は事実に基づいた冷静な伝え方を心がける必要があります。

情報源の確認方法

正確な報道を行うためには、情報の出所と信頼性を慎重に確認することが欠かせません。特に依存症のような社会的影響が大きいテーマでは、噂や二次情報に基づく発信は誤解や偏見を生みやすくなります。

一次情報としては、本人や家族の公式声明、記者会見での発言、医療機関や治療関係者からの公式見解などが重要です。

加えて、報道前に複数の信頼できる情報源で内容を照合することが、誤報防止につながります。SNSや匿名掲示板の情報は特に信頼度が低いため、事実確認を経ない引用は避けるべきです。

正確性を担保する姿勢は、報道の信頼性と社会的責任を守るうえで不可欠です。

公表とプライバシー保護のバランス

アルコール依存症が有名人に関わる場合、報道は社会的関心を集めやすい反面、プライバシー侵害のリスクも伴います。

たとえ公的な立場にある人物であっても、病歴や治療内容は高度な個人情報であり、本人の同意なく詳細を公表することは避けるべきです。

一方で、公表によって社会的理解が広がり、偏見が減る効果も期待できます。そのため、報道側は「公表の公益性」と「個人の権利保護」のバランスを常に意識する必要があります。

特に、本人が発信を望まない場合や、家族への影響が懸念される場合は、匿名化や情報の一部非公開といった配慮が求められます。

アルコール依存症に対する理解を深めよう

アルコール依存症は、適切な治療と支援があれば回復可能な病気です。有名人の公表は、同じ病気で苦しむ人々に勇気を与えるだけでなく、社会の偏見を減らし、正しい理解を広める大きな力となります。

しかし、その報道が不正確だったり、プライバシーに配慮を欠いたものであれば、逆に本人や家族を傷つけ、回復の妨げとなります。

私たち一人ひとりが正しい知識を持ち、偏見ではなく理解の目で依存症と向き合うことが、早期発見・早期治療を促し、依存症克服の社会的基盤を支えることにつながります。