寝れない

夜中、ベッドに入ってから1時間以上も経過しているのに、なかなか眠りにつけないという経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。このような状況は、生活の中で蓄積されたストレスや不安、あるいは生活習慣の乱れなどが原因となって眠れない状態を引き起こしているかもしれません。こうした状態は睡眠障害の兆候である可能性が考えられます。

睡眠障害は、ただ眠れないという問題にとどまらず、その影響は翌日にまで及びます。例えば、授業中に集中力が低下し、勉強に身が入らず成績が落ちることもあります。また、仕事においても注意力が散漫になったり、ミスを繰り返したりとパフォーマンスの低下を招くことがあります。

これらの問題を未然に防ぐためにも、日常的に睡眠の質を高める工夫が求められます。しかし、対策を講じても改善が見られない場合は、専門の医療機関を訪れ適切な診断と治療を受けることが大切です。当院では、睡眠障害に関する専門的なアドバイスや治療を提供していますので、お気軽にご相談ください。早期の対応が、質の高い睡眠と健康的な生活の鍵となります。

睡眠障害の主な症状

睡眠障害を発症すると以下のような症状がみられるケースがあります。

・アラームよりも早く目が覚めてしまう ・いびきを指摘されるようになった

・寝言を指摘されるようになった ・目が覚めたら寝付けない

・寝ている時に腕や脚が痙攣していると指摘されるようになった など

睡眠障害の種類

睡眠障害は「入眠障害」「中途覚醒」「早朝覚醒」「熟眠障害」の4つの種類に分類されます。それぞれの特徴は以下の通りです。

・入眠障害

入眠障害とは心配事やストレスのために寝つきが悪く、布団に入ってからも長い間眠れない状態を指します。寝ようと思って布団に入ってから入眠までに1時間以上かかる日が続く場合は、入眠障害の可能性が考えられます。

・中途覚醒

中途覚醒は深夜に何度か目が覚めた後、すぐに眠りにつくのが難しくなり睡眠の質が悪くなる状態を指します。こうした状況では、充分な休息が取れず、朝の目覚めもすっきりしません。

・早朝覚醒

早朝覚醒とは朝までぐっすり眠るつもりが、アラームが鳴るより前に目が覚めてしまい、その後眠れなくなる状態を指します。計画していたより早く目を覚ましてしまうため、必要な睡眠時間が削られてしまうことになります。

・熟眠障害

熟眠障害とは十分に睡眠時間を確保しているのに、目覚めたときに疲れが残っている状態を指します。夜間にしっかり休んだつもりでも、睡眠の質が悪化しているため、日中に眠気を感じることがあります。

睡眠障害の治療方法

睡眠障害を効果的に治療するためには、大きく分けて生活習慣の見直しと薬物療法の二つの治療法があります。

まず、日常生活においては、規則正しい生活リズムを心がけることが重要です。たとえば、毎日同じ時間に起床し、同じ時間に就寝することで、自然と体内時計が調整され、深い眠りを得やすくなります。また、日中に適度な運動を取り入れたり、夕食後のカフェインやアルコールの摂取を控えることも、睡眠の質を向上させるために有効です。

しかし、こうした生活習慣を改善してもなお不眠に悩まされ続ける場合は、医師と相談の上で睡眠薬を使用することも検討しましょう。これらの薬は、短期的に利用することで、一時的な不眠状態を緩和する手助けをしてくれます。各個人によっても最適な治療法は異なるため、治療を始める際は医師と十分な相談を行い、自分に合った方法を見つけることが重要です。

睡眠障害の診断方法

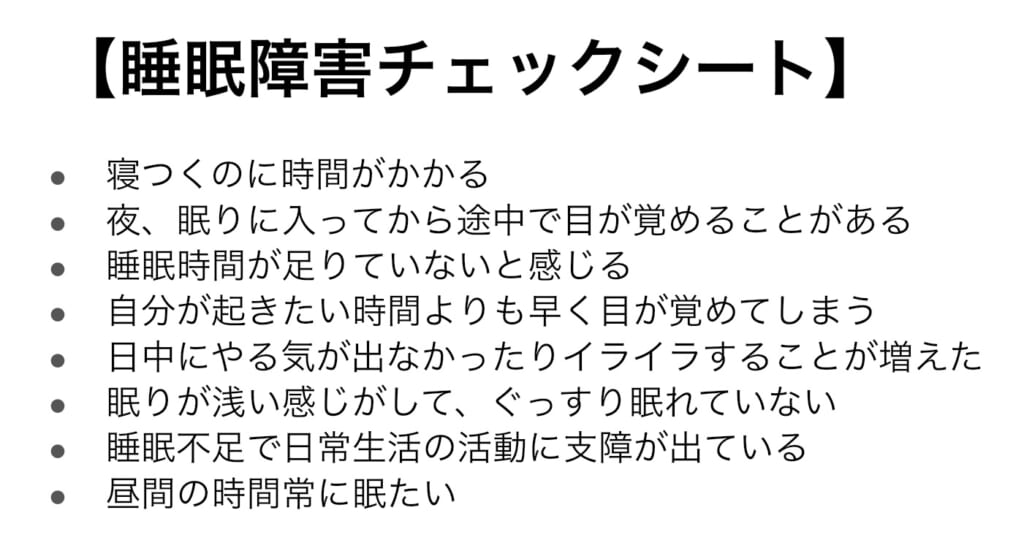

眠りにつくまでに時間がかかり、もしかすると睡眠障害を抱えているかもしれないと心配に感じることがありませんか。そうした不安を抱えている方は、まずは下記のチェックリストをご確認いただくことをおすすめします。もし、複数の項目に当てはまる場合、睡眠障害の可能性が考えられます。

睡眠は心身の健康に深く関わる重要な要素ですので、問題を放置せず、早い段階で専門の医療機関に相談することをおすすめします。当院は、患者の睡眠に関する悩みを親身に聞きとり適切な治療法を提案いたしますので、睡眠のお悩みの方はお気軽にご相談ください。